Scelsi, Bach par Jacobs, Brahms par Grimaud, Brian Eno, NIN

octobre 2013

Scelsi, Bach, Brahms, NIN et Brian Eno

Par Alain

Giacinto Scelsi : Aîon, Pfhat, Konx-Om-Pax

Orchestre et chœur de la Radio-Télévision Polonaise de Cracovie, dirigés par Jürg Wyttenbach

Je sais, une fois de plus ce n'est pas une nouveauté. Le disque date de 1988.

Soit !

Un couple de visiteurs, d'une érudition sidérante, a, au cours d'une démo sympathique et au milieu de disques tous plus intéressants les uns que les autres (et inversement), sorti ce disque de Scelsi.

Nous écoutons alors Aîon, je trouve l'œuvre envoutante et passionnante et songe à l'acheter quand un petit carillon au fond de ma tête - à ne pas confondre avec celui qui indique que ça sonne creux -, me prévient : tu devrais quand même vérifier dans ta CD-thèque parce que ça me dit quelque chose...

Eh oui, bien vu !

Donc je dépoussière la jaquette de ce CD oublié, le pose dans un lecteur et me dis que, parfois, on néglige des choses essentielles.

Commençant par Aîon, écrit en 1961 pour un grand orchestre privilégiant les cuivres (particulièrement dans les tonalités graves) et sans violon.

Aîon se déploie lentement en 4 mouvements de longueur inégale, somptueusement devrais-je dire, évoquant 4 épisodes dans une journée de la vie de Brahma, laquelle durant 90 000 journées humaines, amène à la conclusion que le compositeur a passablement abrégé, même si en dépit d'une durée assez courte de l’opus il a su recréer une notion troublante de longueur quasi brucknerienne, qui impose dès les premières notes un mystère abyssal par l'emploi de notes graves (essentiellement structurées autour des cuivres) et se déploie patiemment sans jamais passer par les éclats codés d'une musique contemporaine pas toujours imaginative, bien que ce premier mouvement (le plus long) passe par un climax éclair de percussions métalliques pour s'éteindre aussi calmement qu’il a commencé.

Le second mouvement unit des alternances de nervosité rythmique et lignes mélodiques des violoncelles et vents, pour lui aussi se terminer dans le calme et enchaîne sur un troisième mouvement possiblement le plus surprenant, utilisant à profusion des jeux de micro-intervalles serrés en quarts de tons entre Mi et Mi bémol (c'est écrit dans le mode d'emploi) et culmine dans un final éclatant et brutal ! Superbe.

Le dernier mouvement retourne vers une lente progression rappelant le premier mouvement mais quasiment sur une seule note, et explose dans une sombre bizarrerie comme balbutiante des percussions.

La réalisation est prenante, haletante en dépit de la lenteur de développement, facile d'accès je vous rassure et qui plus est la captation est soignée et précise.

Pfhat (1974) et Konx-Om-Pax (paix) (1969) sont au moins aussi intéressants !

Un orchestre plus complet, un orgue et un chœur enrichissent encore la pâte sonore.

Pfhat est un ouvrage très court, enchaînant 4 brefs mouvements.

Le premier mouvement est fait de longues clameurs répétées encore axées sur des notes graves, monodiques, ponctuées et surlignées par les phonèmes chantés de respiration du chœur et des brefs éclats voix / percussions.

Le second mouvement, pour le moins original et puissant, est composé d'un seul et très long fulgurant cluster, qui s'épuise lentement mais semble figer l’éclat dans un temps infini !

Le troisième mouvement peut évoquer Ligeti par l'utilisation d'un chœur vibrant et inquiétant entouré des successions de notes longues encore centrées sur les cuivres, graves évidemment, légèrement angoissantes rappelant le Monolithe de 2001.

Le finale est un long tutti répétitif de clochettes secouées par presque tous les instrumentistes, provoquant une sorte d’abrutissement parasite d’insectes accordés !

Enfin Konx-Om-Pax est probablement la plus forte des 3 compositions présentées ici, un bloc grandiose, ardent et puissamment poignant, ouvrant sur des sonorités enflammées, d'une richesse harmonique qui caractérise toute l’étude, marquée par les tessitures graves et faite de montées graduelles en glissandi très lents, d'une intensité spirituelle bouleversante pour les deux mouvements extrêmes (le titre signifie "Paix" en assyrien, sanskrit et latin).

Le second mouvement, sorte de court pivot, débute sur de lentes notes pour se tendre rapidement en éclats frémissants.

Le chœur n'intervient que dans le dernier mouvement, apportant une profondeur d'abord méditative puis quasi extatique, articulant sur des rythmes et longueurs oscillantes une unique syllabe : OM !… nous faisant basculer dans la sensation sidérante de s'emplir de résonances contradictoires définissant l'univers entier, autant par sa beauté mystérieuse que par ses menaces sous-jacentes !

C'est d'une beauté glaçante mais tournée vers l'espoir et de fait troublante.

*******************************

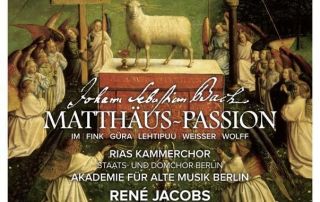

Un peu moins d'enthousiasme pour la pourtant superbe version récente de René Jacobs de la Passion selon Saint Matthieu chez Harmonia Mundi.

Werner Güra (quel évangéliste !), Johannes Weisser (le Christ), Sunhae Im, Christina Roterberg, Bernarda Finck, Marie-Claude Chappuis, Topi Lehtipuu, Fabio Trümpy, Konstantin Wolff, Arttu Kataja, RIAS Kammerchor et l'Akademie für Alte Musik Berlin.

Distribution pléthorique, passionnante précision musicologique (mais les options audacieuses sont-elles justes ? ça... ), une louable volonté clairement perceptible de mettre en évidence le moindre détail d'une partition que l'on croit connaître et dont on découvre des couleurs et des effets inhabituels (mais sont-ils justes ?...), pas seulement redevables à la disposition particulière mettant si clairement en scène le dialogue (conforme à l'original ou théoriquement à la volonté de Bach) entre les deux chœurs et les deux orgues (Dieu et son Eglise), mais au moins autant aux si incisives couleurs de l'orchestre et à un évangéliste parfait, un Christ à la hauteur et, à quelques égarements près, des solistes irréprochables, accompagnés d'une distribution superlative et de chœurs plutôt expressifs, l’ensemble servi par une production technique non exempte de quelques duretés çà et là mais rendant un admirable hommage à la scénographie.

Pour autant, derrière cette précision millimétrique, cette justesse de ton indéniable, cet apparat des couleurs, des chœurs et des solistes, je n'adhère pas complètement, je ne suis pas bouleversé, pas transporté. L'impression d'un effort de concentration pour honorer ce qui relève plus d'un exercice de style que d'un réel engagement.

Est-ce le résultat d'une totale humilité devant le grand Bach humble devant Dieu qui conduit à une prudence exagérée ?

Ou au contraire d'une prétention de vérité musicologique telle qu'il ne reste plus qu'une perfection rhétorique toute théorique ?

Un peu comme ces gros films hollywoodiens de plus en plus nombreux où on apprécie sincèrement la beauté formelle, l’intelligence, mais où on reste curieusement spectateurs, à l’extérieur, sans empathie.

Bref, j’ai dégusté avec intérêt, sans un instant d’ennui, mais sans… passion.

Mais peut-être suis-je en petite forme spirituelle.

Car bizarrement, j’ai envie d’y retourner, comme aimanté par l’expérience sonore nouvelle…

Et aussi retourner vers Leonhardt ou Herreweghe, comme ça, pour comparer, opposer un plaisir du cœur à une aventure cérébrale.

***********************************

Un rapide passage par le 1er concerto pour piano de Brahms (opus 15) par Hélène Grimaud (à qui, pour des raisons personnelles, je voue quasiment un culte (mais non, c'est une blague)), accompagnée par Andris Nelsons, chef dont je recommande le Firebird de Stravinsky et un beau programme Tchaïkovski en compagnie de Baiba Skride.

L’ennui s’installe dès les premières mesures du fait d’un orchestre poussif sans éclat, sans enthousiasme, comme enroué et qui ensuite ne semblera pas vraiment jouer la même œuvre que la pianiste engagée jusqu’à l’excès…

Nous ( car nous sommes plusieurs à cet instant ) persistons pourtant sur une longue portion du concerto qui ne nous donnera vraiment pas envie d’essayer ce que ces deux grands musiciens proposent avec le second concerto et un autre orchestre (je ferai quand même l’effort, bien sûr), mais plutôt celle de réécouter l’opus 15 par la même figure de mode il y a 15 ans en compagnie de Kurt Sanderling et qui laisse pantois et ému tant c’est inventif, énergique, superlatif de couleurs et d’idées. Dommage que la jolie dame n’ait pas aussi enregistré l’opus 83 à l’époque dans les mêmes conditions.

Nous ne quittons pas Brahms et enchaînons ( après-midi calme, premier jour des vacances sans doute, on a le temps ) avec la première symphonie du même Johannes par Claudio Abbado (Deutsche Gramophon) que je redécouvre également, ébaubi par une version à la fois d’une noblesse infaillible et pourtant si imaginative par ses jeux de couleur et son refus de toute figure figée, de toute pesanteur guindée.

*********************************************

Et enfin, penché sur mon Pad pour écrire la chronique qui conclura ce billet, je décide, de m’accompagner d’une autre vieillerie (2011, pensez donc) de Brian Eno : Drums between the bells.

Cette fois, le brillant touche-à-tout s’est acoquiné avec le poète anglais Rick Holland.

Drums Between the Bells se coltine donc à l’exercice périlleux de la prosodie sur les textes plutôt austères de Rick Holland, en variant le ton via diverses voix, souvent féminines, vierges ou déguisées par l’électronique, qui visent souvent à une sensualité doucereuse, un accompagnement dulcifiant.

Le disque démarre pourtant très énergiquement avec le très compact (intensité sonore percutante voire sifflante) Bless This Space, articulant une mélodie brutale sur une batterie hard-bop confrontée à des hachures de guitares façon Robert Fripp. Glitch, au moins aussi solide et séducteur évoque le parfum du superbe Bright Red de Laurie Anderson, et l’ensemble des morceaux qui suivent rappelleront tous des compositions ou participations antérieures d’Eno !

Pour autant jamais on ne tombe dans la redite ou la sensation lassante du déjà-vu. Certes, les connaisseurs y entendront parfois du radotage mais, pris dans l’absolu, l’album est varié, magique, nomade et enchanteur, les enchainements sont souvent inattendus, les idées brillantes, l’univers cohérent et très riche, nappé de sons et de couleurs tout simplement beaux, organiques parfois, enrobant souvent, y compris les passages électro-chics un peu faciles, cette sauce délicate composant une œuvre avantageusement expérimentale.

***********************************

Bon, allez, je m'attaque au passage obligé de cette chronique :

Hesitation Marks de Nine Inch Nails

Pourquoi obligé ?

Ceux qui lisent ces chroniques depuis le début savent que Trent Reznor, un des maîtres de l'Industrial Rock depuis plus de 25 ans, est à peu près le seul musicien à qui je voue si ce n'est un culte (n'exagérons rien) au moins une sincère admiration et que depuis quelques albums on ne peut pas dire que je bondis de joie.

Et si vous allez fouiller sur le waibe, vous découvrirez facilement que nombreux sont les fans qui se sentent trahis par le Maître, attendant sans doute que le quinquagénaire retrouve les douleurs destructrices de sa jeunesse pour nous pondre un exutoire cathartique à la hauteur de la ravageuse violence intérieure de the Downward Spiral ou l’imagination structurelle harmonique et rythmique de the Fragile.

De ce point de vue, non, évidemment, on n'y est pas, la fureur, la rage, les tripes qui dégobillent du génie musical, non, certes non.

Mais si on attendait autre chose justement, si on était prêt à faire table rase du passé et découvrir ce disque ex-nihilo ou presque ?

Après tout, l'opus s'appelle Hesitation Marks : ne peut-on supposer que Papa Trent a admis qu'il est temps de produire un vrai gros machin, soit, mais qui ne sera pas une copie ou une surenchère du passé et donc passe par quelques hésitations ?

Mais des hésitations qui ne s’entendent pas, parce que, en ce qui me concerne et sans détour, Hesitation Marks est un grand album, solide, cohérent, sans faille dès qu’on a admis la nouvelle orientation !

Qui certes ne se dévoile pas à la première écoute (pour les raisons expliquées ci-dessus : l'attente est biaisée).

Qui certes ne se comprend pas n'importe comment, et là c'est le coupeur de sons en quatre qui parle, parce que je crois que, pour avoir entendu l'opus sur des systèmes très différents, on peut passer à côté de beaucoup des idées subtiles ou sidérantes développées dans l'ombre par le grand Trent, au risque donc de perdre des nuances indispensables dans l’océan d’une l’indicible poésie sonore où vogue l’album ainsi que les enchaînement rythmiques très recherchés, subtilement enchevêtrés, soulignant l’intelligence scénique de la musique de NIN et qui, simplifiés, peuvent paraître prosaïques.

Une intro curieuse, la mise en route d'un métronome qui déboutonne deux morceaux entre pop, électro-chic pour le premier et coups de hachoirs vicelards pour le deuxième, finalement non seulement efficaces et dansants mais aussi accrocheurs, prenant aux tripes, "Copy of a copy" (encore un titre qui en dit long) et surtout le très médiatisé "Haunted" (clip de David Lynch je crois) structuré comme du Reznor pur jus, des éruptions sonores pas neuves mais totalement dépoussiérées, quasi funkies, ponctuées de heurts pulsés ou riffs corrosifs, deux titres qui donnent déjà une indication sur une évidence qui se confirmera tout au long de l'album : Trent a pris le temps de composer de vraies chansons, arc-boutées sur des mélodies solides ouvrant une voie royale aux qualités vocales du rocker qu'on avait pu deviner dans "In the twilight". Et si, précisément, l'ambiance pourrait évoquer l’offensif Year Zéro (alors que le son est possiblement plus énorme encore), on est loin des divagations parfois en roue libre expérimentale dudit opus en faveur d’une rigueur, une maîtrise de chaque instant qui rappelle le millimétré de Fragile.

L'album est intensément écrit, très réfléchi. Plus du tout viscérale, ce qui évidemment peut décevoir les accros du passé, l’architecture totale n'en est pas moins aboutie ! Florissante, forte, elle recrée ce côté sombre, épais, encrassant, probablement salace des grandes productions Reznor, mais de façon insidieuse, larvée, dérangeante.

"Find my way", une ballade d'apparence si simple, commence à distiller un malaise sournois, une ambiance moribonde ou délétère qui, en dépit de textes pas spécialement rageurs, créent une atmosphère poisseuse à souhait, si parfaitement ancrée dans le sol de nos doutes moroses. L'exercice est sournois mais réussit parfaitement à faire couler le frisson dans le dos, comme un péril rampant qui fascine autant qu'il effraie.

Car, n'en déplaisent à ceux qui baveront sur certaines compositions trop pop, il n'y a rien à jeter dans cet album !

Evoquons rapidement, pour ne pas s'enliser dans le catalogue, la cadence lascive et pénétrante de "All time low", ou la tension menaçante de "Disappointed", ou le groove captivant de "satellite" qui évoque un croisement contre nature entre Reznor et Prince, vertébré autour d’un martèlement répétitif créant le manque sitôt que le titre stoppe. Ou encore le très bizarroïde "Everything" placé comme un pivot central qui revêt à notre grande surprise l'aspect dépenaillé d'un naïf atour grunge mais se met soudain à cracher le fer.

Les enchaînements laissent souvent en déséquilibre, ruptures de couleur et de rythme même si l'album respire une homogénéité sonore sans faille ; et si les arrangements paraissent dépouillés, voire minimalistes et itératifs, on s'aperçoit rapidement en creusant l'écoute que le seigneur des couches harmoniques entrelacées a parfaitement mûri son art, prenant le risque que bon nombre des strates plus subtiles disparaissent dans le jus épais, goudronneux de la première lecture.

Enfin, encore à l'encontre de nombreux auditeurs, l'enchaînement final de "In two" / "while I'm still here" / "black noise" est d'une invention telle qu'on se dit que vient de commencer là l'album qui aurait pu imposer une nouvelle référence absolue.

"In two" est peut-être le titre le plus NIN de l'album, swinguant et robuste, d’une complexité rythmique croisée et engoncée dans des surpiqures quasi incompréhensibles, "While I'm still here" mystérieux à souhait, poétique, sépulcral, assène la démonstration que le génie du son qu'est encore Reznor n’a pas baissé les bras et a beaucoup de leçons en réserve pour ceux qui tordent le nez ! Ce passage tout simplement beau révèle derrière l'apparent dépouillement d'une rythmique un peu caricaturale alternant des notes graves balaises - qui satureront la plupart des enceintes trop hifi en balayant les effets de timbres - et des tintements à la Kraftwerk, une affirmation lyrique frémissante et si intelligemment mise en scène, portant la présence physique de la voix de Reznor soudain extraite de l'ombre et qui agrippe jusqu'au vertige ; une brève apparition blues de la guitare d'Adrian Belew dévalant sur une courte mélopée de saxos superposés (pour 4 secondes, quel luxe !) - dont le souffle scandé confine à l’halètement – et d’une mélodie rythmique singulière entonnée par une basse sortie du néant, pour guider doucement sur le vertigineux bruitisme, distordu, croissant, hurlant de "Black noise", un des grands grands moments de NIN, trop court, laissant affamé à la recherche du deuxième disque, celui qu’on attendra dorénavant.

Le son est colossal et raffiné, bourré d’idées rarement inédites mais fondamentalement reznoriennes et si parfaitement agencées, comme l'apparente récursivité des rythmes électroniques, qu’elles sculptent une glaise nouvelle fondant la pesante noirceur de l'ensemble.

Ah, je recommande la version HD disponible sur le site du groupe qui a eu l'intelligence de remasteriser cette version un peu différemment en tenant compte des particularités (si si il y en a !) du support pour une efficacité dynamique redoutable et une définition des timbres légèrement soulignée.

Un chef d'œuvre ? Probablement pas.

Un opus absolument formidable et sans équivalent dans la production mondiale, oui oui oui !