Chostakovitch par Pacifica, Nick Cave, How To Destroy Angels

Juillet 2013

Quatuors n° 9 à 12 de Chostakovitch et n°6 de Weinberg par le Pacifica Quartet, Push the sky away de Nick Cave & the Bad Seeds, Welcome Oblivion par How to Destroy Angels.

Par Alain

Quatuors n° 9 à 12 de Chostakovitch et n°6 de Weinberg par le Pacifica Quartet chez çédille

Jusqu’à l’acquisition de ce CD un peu par hasard (j’ai bien aimé l’illustration sur Internet en rebondissant de renvoi en renvoi lors d’une recherche sur Eduard Limonov !), je ne crois pas avoir entendu parler du Pacifica Quartet !

C’est bien dommage, car la découverte de leur 3ème volet consacré à Chostakovitch m’a subjugué ! Et me donne envie de me jeter sur le reste de l’intégrale en cours, chaque sélection étant accompagnée d’un opus d’un autre musicien russe contemporain d’un des quatuors de Chosta. Et bien entendu d’acquérir leur intégrale Carter, chez Naxos, je crois.

Allez, calme toi mon vieux, maîtrise un peu ta fébrilité et commence donc par le 9ème de Chosta, considéré souvent comme d’intérêt moindre mais qui ici devient jubilatoire tant la lecture proposée est décapante voire révolutionnaire ce qui ne signifie pas incongrue mais simplement en constante invention et variation, ne cède jamais à la facilité ou à la gonflette d’autosatisfaction, évite toute répétition d’effet ou de phrase et entretient un suspens tendu, une attente singulière de chaque note à suivre, le tout dans une lecture limpide, sans complaisance ou exagération, suggérant plus que soulignant l’ironie ou l’hommage, jusque dans l’allegro final très beethovenien assumé mais révélant des complexités dans les croisements des lignes de chaque instrumentiste rarement aussi manifestes.

Ensuite, l’ensemble des opus présentés s’enrichit de la même volonté de ne jamais se répéter tout en offrant une compréhension du texte idéale, passant quasiment dans une même phrase par des traits de caractère parfois vertigineusement contrastés sans pour autant tomber dans la posture, virant de la pochade vers la sauvagerie, du lyrisme vers le mystère, de la poésie vers le grincement, une palette d’expressions, de fulgurances et de couleurs entièrement et irréprochablement au service d’une musique qu’on redécouvre en se demandant parfois si certains « facilités » d’écriture n’avaient pas été pensées par Chosta pour être courbées ou accidentées ou justifiées comme le fait si élégamment, si intelligemment, si évidemment le Pacifica.

Ainsi le si torturé 12ème est sublime, incroyablement audacieux (le tempo, les pizzicati si puissants, impactants, physiques !), proposé comme du Janacek, osant des successions de blocs, des sous-ensembles d’inventivité vigoureuse qui se juxtaposent ou se connectent réussissant sans peine à créer une incontestable unité, les musiciens jouent souvent avec un talent consommé du groove d’un léger décalage absolument idéal pour faire exister chaque ligne des partitions là où les meilleurs avant eux (tels les Prazak) favorisent systématiquement l’accord organique parfait ! C’est d’une modernité prodigieuse ! C’est génial !

Évidemment, ces exploits ne sont possibles qu’à travers une osmose technique inaltérable, une confiance en l’autre d’autant plus sidérante dans ces instants où ces musiciens irréprochables nous laissent au bord du vide pour relancer la machine avec une virtuosité aussi raffinée que totalement au service d’une conception solide de l’œuvre, jamais d’eux-mêmes, n’oubliant pas que, dans les quatuors de Chostakovitch, c’est Chostakovitch qu’on doit entendre, pas les prouesses des interprètes ! Bravo aussi pour cette clairvoyante humilité!

Peut-être préférera-t-on l’option d’une nervosité angoissante si souvent défendue dans le 11ème à ce qui ici joue plus sur le mystère par le timbre et les éclats de voix quasi douloureux, peut-être le choix de certains tempi surprendra un peu, qu’importe, la lisibilité est absolument irréprochable, les contrastes rythmiques excitants (ces passages, là encore, où chaque soliste semble jouer à un rythme légèrement différent des partenaires tout en ciselant une entente stupéfiante de justesse), les effets d’aquarelles sans équivalent, passant d’une acidité, ou aridité de quelques notes vers un moelleux et un boisé magnifiques ( bravo pour la prise de son également ! ), créant une charpente solide à une architecture mouvante via des effets de miroirs, de timbres raffinés, des accidents subtils, sans jamais perdre le fil d’un discours exigeant et saisissant !

Bien sûr, ça ne remplace ni les versions Borodine, Beethoven ou Fitzwilliam (avec qui j’ai découvert Chosta !), mais je me demande si au moins les 9ème, 10ème et 12ème proposés ici n’apportent pas une richesse insoupçonnée à ces pages parfois jouées un peu simplistes, leur conférant une contemporanéité éblouissante !

Je n’ai pas encore pris le temps de rentrer dans le Weinberg, qui pour l’instant m’intéresse moins mais révèle que les mêmes musiciens savent favoriser la beauté sonore, l’onctuosité plastique quand il le faut !

Bien, c’est dit.

Quoi d’autre maintenant ?

Pourquoi pas un disque que je repasse de temps en temps avec un plaisir direct, sans faille ?

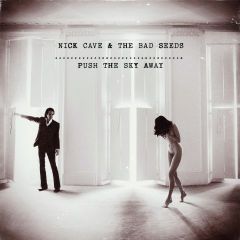

Nick Cave and the Bad Seeds : Push the sky away.

Vous allez me dire que ce n’est pas très original, pas une découverte.

Et alors ? Les Quatuors de Chosta non plus, ça n’empêche pas le bonheur !

Nick Cave, pour ceux qui ne connaîtraient pas (c’est une blague), est un rebelle courtois un peu touche à tout, un possible héros de Paul Auster, de ces poètes ténébreux dont la culture rock est profonde, authentique, enracinée dans le bide, les neurones, exsudée par la peau, les gestes, l’antiposture, et qui à chaque création, creusent une veine singulière dans la terre de leurs obsessions, tel Tom Waits, Bowie pendant longtemps, Neil Young peut-être.

Parolier, compositeur, conteur, scénariste, acteur, romancier et j’en oublie surement, l’australien Nick Cave, depuis quoi, 30 ans ? se joue des paradoxes comme des règles, immergé dans une certaine idée de la décadence, sans jamais se départir d’une forme créative de dandysme, et honore le blues américain à sa manière très personnelle, très littéraire aussi. Car sans aucun doute, l’écoute de cette très belle dérive de névroses domptées donne l’impression de tourner les pages d’un livre au rythme lent mais à l’écriture foisonnante, enfouissant sans vraiment y réussir tout à fait une amertume comburante.

Neuf espaces vespéraux, souvent âpres, pour autant plaçant l’auditeur dans une douce rêverie voyageuse, une errance fantomatique, où des figures étranges traînent leur spleen moribond.

Parfois certes s’installe le sourd gémissement d’une intensité douloureuse qui cependant jamais ne sort du sillage, la sensualité reprenant très vite le gouvernail de ce lent navire sur mer abyssale mais calme.

Les musiciens ouvragent naturellement un écrin superbe à la voix chaude, quasi sépulcrale, et délicate de Nick Cave, évitant l’éclat, tissant des lignes mélodiques suaves, lancinantes, une basse solide comme les bras d’une nounou, des percussions intimes, des nappes de cordes caressantes, des harmonies mystérieuses malaxent la glaise d’une œuvre profonde et sensible.

Le résultat est fascinant, on n’a aucune envie de s’extraire de cette perdition noire et si érotique qui nous ballade d’un bout à l’autre de titres souvent trop courts, si simples en apparence, traçant pourtant un chemin cathartique dans les ondes nébuleuses et incroyablement tortueuses de l’âme.

Je ne connais pas intégralement la discographie du Cave et ses mauvaises graines, mais celui-là est mon préféré !

Relative déception maintenant, surtout pour moi !

How To Destroy Angels : Welcome Oblivion.

Déception car je suis un grand génuflecteur devant Trent Reznor, et si le dernier Nine Inch Nails (The Slip) sentait cruellement la désinvolture (et le manque d’inspiration qu’on a vu s’installer depuis que sa santé mentale le tracasse moins, tant mieux pour lui ! ), le travail très expérimental fourni en collaboration avec son désormais vieux pote Atticus Ross pour la BOF de « the girl with dragon tattoo » était à l’arrivée admirable, hypnotique, entêtant, composé dans des couleurs d’une légèreté et subtilité pas fréquentes dans le post-indus.

Or, le (trop) long opus de HTDA, hyper produit en compagnie du même vieux pote et de l’épouse adorée Mariqueen Maandig, ne vient certainement pas nous bouleverser par les surprises !

Certes, Reznor et Ross ont su créer une couleur propre ( en l’occurrence plutôt sale, goudronneuse, épaisse et vénéneuse ) à HTDA dès le premier EP, suffisamment éloignée des diverses évolutions de NIN pour revendiquer une identité forte, mais on n’en sort jamais ! Ce qui était supportable sur l’EP l’est nettement moins sur un disque de plus de 65 minutes ! On ne respire jamais (ah si, sur « Ice Age »), les beats sont répétitifs et lassants, plus ou moins étirés ou rapides mais si peu variés (sauf sur « Ice Age »), certains morceaux vraiment inutilement étendus et faciles (pas « Ice Age »), voire tout simplement inutiles, nuisant à quelques rares titres vraiment très costauds ou surprenants (« Ice Age » ?).

Car n’exagérons rien : ce n’est évidemment pas nul et les arrangements complexes méritent largement le détour mais les bons moments de l’opus sont altérés et éclipsés par la redondance. Honnêtement on aurait pu économiser 15 à 20 minutes sans regret ! Trop de passages ennuyeux, manquant de personnalité voire tout simplement d’idée !

Dommage, car le début est engageant : la brève introduction électro sur une rythmique rap éveille l’oreille et surprend par son format et son final crescendo en niveau comme en tension nerveuse. Quelques pièces finissent par prendre leur sens après plusieurs écoutes (hélas les autres ne donnent pas envie d’y retourner !), et on se plaît à détecter les greffons de Radiohead, Massive Attack ou même Depeche Mode, ce qui renvoie à un étrange constat musicologique quand on sait que Reznor est plutôt inspirateur qu’aspirateur.

En outre, la voix de Mariqueen Maandig, que l’on qualifiera gentiment de diaphane ou vaporeuse (on ne peut pas dire que la jolie dame s’époumone), ne capte pas par son intensité, même si parfois elle parvient à attirer l’attention par des subtilités décalées, révélant la chanteuse qu’elle est probablement, trop souvent étouffée par la tourmente sonore de l’album. Car côté son, le moins qu’on puisse dire est que la production n’est pas paresseuse, notamment les vagues sombres et graves qui pulsent dans les entrailles.

Essayons d’isoler quelques pierres justifiant l’édifice : « Keep it together », lancinant et captivant, atmosphère sonore consistante, énigmatique, révélant en arrière plan des couleurs inédites, une utilisation envoûtante des voix fantomatiques.

« And The Sky Began To Scream » évoque du Portishead bodybuildé aux hormones, diffusant comme un parfum des résonances cachées et les effets de voix de Reznor, brouillés, évanescents, donnent l’impression d’une évasion sous hallucinogène.

« Ice Age » propose une drôle de chansonnette électro-folk vite angoissée sous la légèreté de surface, surfant sur de dédaléens enchevêtrements acoustiques et une puissante montée en intensité via une ligne arrière s’imposant lentement, crispante, menaçante, douloureuse. En outre on y entend enfin un peu Mariqueen chanter ! Excellent !

« On the Wing », pas franchement original côté rythmique, mais dans lequel on retiendra quelques sons nouveaux dans le grave, qui est assez énorme.

On adorera ou on détestera «How Long», une chanson pop calibrée « chart » au bouquet new wave assénant un refrain accrocheur, soit en y détectant l’humour d’une touche de Depeche Mode, soit en lui reprochant sa facilité racoleuse indigne du grand Reznor, ex-rebelle, trublion génial de l’industrie du disque.

Le reste est souvent trop long, bourré de tics, abusant de pré programmations automatiques spéciales « Reznor Indolent » sur les échantillonneurs et synthés et de beats lourdauds ou casse-pieds, qu’on trouverait pas mal dans les compos de n’importe qui, mais pas de la part du type qui a tout inventé, bousculé les frontières et les genres, laissé autant d’obstacles incontournables sur la route trop bien goudronnée de la relative création moderne.

De ce point de vue, on pourrait éventuellement considérer cette grosse machine comme un complexe expérimental, ésotérique et élitiste, mais j’ai un peu de mal avec l’idée, même si, de fait, Welcome Oblivion reste supérieur à la plupart des bouses du moment.

Paraît que Trent prépare un nouveau NIN.

Aïe…

Je ne lui souhaite ni le divorce ni la dépression nerveuse, mais j’espère qu’il va trouver un nouveau creuset à idées !

C’est décidé, en attendant la renaissance du génie, je retourne vers Liesa van der Aa, Troops, autrement plus novateur et émouvant !

Quatuors n° 9 à 12 de Chostakovitch et n°6 de Weinberg par le Pacifica Quartet, Push the sky away de Nick Cave & the Bad Seeds, Welcome Oblivion par How to Destroy Angels.

Par Alain

Quatuors n° 9 à 12 de Chostakovitch et n°6 de Weinberg par le Pacifica Quartet chez çédille

Jusqu’à l’acquisition de ce CD un peu par hasard (j’ai bien aimé l’illustration sur Internet en rebondissant de renvoi en renvoi lors d’une recherche sur Eduard Limonov !), je ne crois pas avoir entendu parler du Pacifica Quartet !

C’est bien dommage, car la découverte de leur 3ème volet consacré à Chostakovitch m’a subjugué ! Et me donne envie de me jeter sur le reste de l’intégrale en cours, chaque sélection étant accompagnée d’un opus d’un autre musicien russe contemporain d’un des quatuors de Chosta. Et bien entendu d’acquérir leur intégrale Carter, chez Naxos, je crois.

Allez, calme toi mon vieux, maîtrise un peu ta fébrilité et commence donc par le 9ème de Chosta, considéré souvent comme d’intérêt moindre mais qui ici devient jubilatoire tant la lecture proposée est décapante voire révolutionnaire ce qui ne signifie pas incongrue mais simplement en constante invention et variation, ne cède jamais à la facilité ou à la gonflette d’autosatisfaction, évite toute répétition d’effet ou de phrase et entretient un suspens tendu, une attente singulière de chaque note à suivre, le tout dans une lecture limpide, sans complaisance ou exagération, suggérant plus que soulignant l’ironie ou l’hommage, jusque dans l’allegro final très beethovenien assumé mais révélant des complexités dans les croisements des lignes de chaque instrumentiste rarement aussi manifestes.

Ensuite, l’ensemble des opus présentés s’enrichit de la même volonté de ne jamais se répéter tout en offrant une compréhension du texte idéale, passant quasiment dans une même phrase par des traits de caractère parfois vertigineusement contrastés sans pour autant tomber dans la posture, virant de la pochade vers la sauvagerie, du lyrisme vers le mystère, de la poésie vers le grincement, une palette d’expressions, de fulgurances et de couleurs entièrement et irréprochablement au service d’une musique qu’on redécouvre en se demandant parfois si certains « facilités » d’écriture n’avaient pas été pensées par Chosta pour être courbées ou accidentées ou justifiées comme le fait si élégamment, si intelligemment, si évidemment le Pacifica.

Ainsi le si torturé 12ème est sublime, incroyablement audacieux (le tempo, les pizzicati si puissants, impactants, physiques !), proposé comme du Janacek, osant des successions de blocs, des sous-ensembles d’inventivité vigoureuse qui se juxtaposent ou se connectent réussissant sans peine à créer une incontestable unité, les musiciens jouent souvent avec un talent consommé du groove d’un léger décalage absolument idéal pour faire exister chaque ligne des partitions là où les meilleurs avant eux (tels les Prazak) favorisent systématiquement l’accord organique parfait ! C’est d’une modernité prodigieuse ! C’est génial !

Évidemment, ces exploits ne sont possibles qu’à travers une osmose technique inaltérable, une confiance en l’autre d’autant plus sidérante dans ces instants où ces musiciens irréprochables nous laissent au bord du vide pour relancer la machine avec une virtuosité aussi raffinée que totalement au service d’une conception solide de l’œuvre, jamais d’eux-mêmes, n’oubliant pas que, dans les quatuors de Chostakovitch, c’est Chostakovitch qu’on doit entendre, pas les prouesses des interprètes ! Bravo aussi pour cette clairvoyante humilité!

Peut-être préférera-t-on l’option d’une nervosité angoissante si souvent défendue dans le 11ème à ce qui ici joue plus sur le mystère par le timbre et les éclats de voix quasi douloureux, peut-être le choix de certains tempi surprendra un peu, qu’importe, la lisibilité est absolument irréprochable, les contrastes rythmiques excitants (ces passages, là encore, où chaque soliste semble jouer à un rythme légèrement différent des partenaires tout en ciselant une entente stupéfiante de justesse), les effets d’aquarelles sans équivalent, passant d’une acidité, ou aridité de quelques notes vers un moelleux et un boisé magnifiques ( bravo pour la prise de son également ! ), créant une charpente solide à une architecture mouvante via des effets de miroirs, de timbres raffinés, des accidents subtils, sans jamais perdre le fil d’un discours exigeant et saisissant !

Bien sûr, ça ne remplace ni les versions Borodine, Beethoven ou Fitzwilliam (avec qui j’ai découvert Chosta !), mais je me demande si au moins les 9ème, 10ème et 12ème proposés ici n’apportent pas une richesse insoupçonnée à ces pages parfois jouées un peu simplistes, leur conférant une contemporanéité éblouissante !

Je n’ai pas encore pris le temps de rentrer dans le Weinberg, qui pour l’instant m’intéresse moins mais révèle que les mêmes musiciens savent favoriser la beauté sonore, l’onctuosité plastique quand il le faut !

Bien, c’est dit.

Quoi d’autre maintenant ?

*************************************

Pourquoi pas un disque que je repasse de temps en temps avec un plaisir direct, sans faille ?

Nick Cave and the Bad Seeds : Push the sky away.

Vous allez me dire que ce n’est pas très original, pas une découverte.

Et alors ? Les Quatuors de Chosta non plus, ça n’empêche pas le bonheur !

Nick Cave, pour ceux qui ne connaîtraient pas (c’est une blague), est un rebelle courtois un peu touche à tout, un possible héros de Paul Auster, de ces poètes ténébreux dont la culture rock est profonde, authentique, enracinée dans le bide, les neurones, exsudée par la peau, les gestes, l’antiposture, et qui à chaque création, creusent une veine singulière dans la terre de leurs obsessions, tel Tom Waits, Bowie pendant longtemps, Neil Young peut-être.

Parolier, compositeur, conteur, scénariste, acteur, romancier et j’en oublie surement, l’australien Nick Cave, depuis quoi, 30 ans ? se joue des paradoxes comme des règles, immergé dans une certaine idée de la décadence, sans jamais se départir d’une forme créative de dandysme, et honore le blues américain à sa manière très personnelle, très littéraire aussi. Car sans aucun doute, l’écoute de cette très belle dérive de névroses domptées donne l’impression de tourner les pages d’un livre au rythme lent mais à l’écriture foisonnante, enfouissant sans vraiment y réussir tout à fait une amertume comburante.

Neuf espaces vespéraux, souvent âpres, pour autant plaçant l’auditeur dans une douce rêverie voyageuse, une errance fantomatique, où des figures étranges traînent leur spleen moribond.

Parfois certes s’installe le sourd gémissement d’une intensité douloureuse qui cependant jamais ne sort du sillage, la sensualité reprenant très vite le gouvernail de ce lent navire sur mer abyssale mais calme.

Les musiciens ouvragent naturellement un écrin superbe à la voix chaude, quasi sépulcrale, et délicate de Nick Cave, évitant l’éclat, tissant des lignes mélodiques suaves, lancinantes, une basse solide comme les bras d’une nounou, des percussions intimes, des nappes de cordes caressantes, des harmonies mystérieuses malaxent la glaise d’une œuvre profonde et sensible.

Le résultat est fascinant, on n’a aucune envie de s’extraire de cette perdition noire et si érotique qui nous ballade d’un bout à l’autre de titres souvent trop courts, si simples en apparence, traçant pourtant un chemin cathartique dans les ondes nébuleuses et incroyablement tortueuses de l’âme.

Je ne connais pas intégralement la discographie du Cave et ses mauvaises graines, mais celui-là est mon préféré !

**********************************

Relative déception maintenant, surtout pour moi !

How To Destroy Angels : Welcome Oblivion.

Déception car je suis un grand génuflecteur devant Trent Reznor, et si le dernier Nine Inch Nails (The Slip) sentait cruellement la désinvolture (et le manque d’inspiration qu’on a vu s’installer depuis que sa santé mentale le tracasse moins, tant mieux pour lui ! ), le travail très expérimental fourni en collaboration avec son désormais vieux pote Atticus Ross pour la BOF de « the girl with dragon tattoo » était à l’arrivée admirable, hypnotique, entêtant, composé dans des couleurs d’une légèreté et subtilité pas fréquentes dans le post-indus.

Or, le (trop) long opus de HTDA, hyper produit en compagnie du même vieux pote et de l’épouse adorée Mariqueen Maandig, ne vient certainement pas nous bouleverser par les surprises !

Certes, Reznor et Ross ont su créer une couleur propre ( en l’occurrence plutôt sale, goudronneuse, épaisse et vénéneuse ) à HTDA dès le premier EP, suffisamment éloignée des diverses évolutions de NIN pour revendiquer une identité forte, mais on n’en sort jamais ! Ce qui était supportable sur l’EP l’est nettement moins sur un disque de plus de 65 minutes ! On ne respire jamais (ah si, sur « Ice Age »), les beats sont répétitifs et lassants, plus ou moins étirés ou rapides mais si peu variés (sauf sur « Ice Age »), certains morceaux vraiment inutilement étendus et faciles (pas « Ice Age »), voire tout simplement inutiles, nuisant à quelques rares titres vraiment très costauds ou surprenants (« Ice Age » ?).

Car n’exagérons rien : ce n’est évidemment pas nul et les arrangements complexes méritent largement le détour mais les bons moments de l’opus sont altérés et éclipsés par la redondance. Honnêtement on aurait pu économiser 15 à 20 minutes sans regret ! Trop de passages ennuyeux, manquant de personnalité voire tout simplement d’idée !

Dommage, car le début est engageant : la brève introduction électro sur une rythmique rap éveille l’oreille et surprend par son format et son final crescendo en niveau comme en tension nerveuse. Quelques pièces finissent par prendre leur sens après plusieurs écoutes (hélas les autres ne donnent pas envie d’y retourner !), et on se plaît à détecter les greffons de Radiohead, Massive Attack ou même Depeche Mode, ce qui renvoie à un étrange constat musicologique quand on sait que Reznor est plutôt inspirateur qu’aspirateur.

En outre, la voix de Mariqueen Maandig, que l’on qualifiera gentiment de diaphane ou vaporeuse (on ne peut pas dire que la jolie dame s’époumone), ne capte pas par son intensité, même si parfois elle parvient à attirer l’attention par des subtilités décalées, révélant la chanteuse qu’elle est probablement, trop souvent étouffée par la tourmente sonore de l’album. Car côté son, le moins qu’on puisse dire est que la production n’est pas paresseuse, notamment les vagues sombres et graves qui pulsent dans les entrailles.

Essayons d’isoler quelques pierres justifiant l’édifice : « Keep it together », lancinant et captivant, atmosphère sonore consistante, énigmatique, révélant en arrière plan des couleurs inédites, une utilisation envoûtante des voix fantomatiques.

« And The Sky Began To Scream » évoque du Portishead bodybuildé aux hormones, diffusant comme un parfum des résonances cachées et les effets de voix de Reznor, brouillés, évanescents, donnent l’impression d’une évasion sous hallucinogène.

« Ice Age » propose une drôle de chansonnette électro-folk vite angoissée sous la légèreté de surface, surfant sur de dédaléens enchevêtrements acoustiques et une puissante montée en intensité via une ligne arrière s’imposant lentement, crispante, menaçante, douloureuse. En outre on y entend enfin un peu Mariqueen chanter ! Excellent !

« On the Wing », pas franchement original côté rythmique, mais dans lequel on retiendra quelques sons nouveaux dans le grave, qui est assez énorme.

On adorera ou on détestera «How Long», une chanson pop calibrée « chart » au bouquet new wave assénant un refrain accrocheur, soit en y détectant l’humour d’une touche de Depeche Mode, soit en lui reprochant sa facilité racoleuse indigne du grand Reznor, ex-rebelle, trublion génial de l’industrie du disque.

Le reste est souvent trop long, bourré de tics, abusant de pré programmations automatiques spéciales « Reznor Indolent » sur les échantillonneurs et synthés et de beats lourdauds ou casse-pieds, qu’on trouverait pas mal dans les compos de n’importe qui, mais pas de la part du type qui a tout inventé, bousculé les frontières et les genres, laissé autant d’obstacles incontournables sur la route trop bien goudronnée de la relative création moderne.

De ce point de vue, on pourrait éventuellement considérer cette grosse machine comme un complexe expérimental, ésotérique et élitiste, mais j’ai un peu de mal avec l’idée, même si, de fait, Welcome Oblivion reste supérieur à la plupart des bouses du moment.

Paraît que Trent prépare un nouveau NIN.

Aïe…

Je ne lui souhaite ni le divorce ni la dépression nerveuse, mais j’espère qu’il va trouver un nouveau creuset à idées !

C’est décidé, en attendant la renaissance du génie, je retourne vers Liesa van der Aa, Troops, autrement plus novateur et émouvant !